Конструкции плотин

Элементы подземного контура. Различают водонепроницаемые и слабоводопроницаемые понуры с коэффициентом фильтрации порядка 10-6 см/с. При глинистых и суглинистых основаниях применяют водонепроницаемые понуры, а при песчаных и супесчаных основаниях — слабоводопроницаемые. Понуры могут быть гибкие и жесткие. Гибкие выполняют из легкодеформи- руемых материалов (глины, суглинки, асфальты, глинобетон, полимерные пленки и др.)—они должны иметь возможность деформироваться вслед за деформациями основания. Водопроницаемость материала понура должна быть в 50 и более раз меньше водопроницаемости основания. Длину понура принимают от (1...1,5)Я до 2,5 Н. При небольших напорах (до 15 м) понуры устраивают из глины, суглинка или торфа. При больших напорах понуры выполняют из глинобетона, асфальта, железобетона с гидроизоляцией. Понуры из связных грунтов должны в любом сечении иметь толщину. Минимальная толщина грунтовых понуров в начале — 0,75 м, у плотины — 1...2м.

Глинобетонные понуры состоят из глины (20...25 %), песка (30...40%) и гравия (35...40 %); они меньше подвержены морозному пучению при строительстве в зимнее время. Для предохранения понуров от промерзания на них сверху отсыпают обратный фильтр (толщиной 0,15...0,2 м и более), который покрывают креплением из бетонных плит (0,2...0,5 м) или каменной отмосткой. Весьма ответственным узлом является примыкание понура к плотине. Для предупреждения образования трещин или щелей в этой зоне (щель шириной 1 см полностью выводит понур из работы как противо- фильтрационный элемент) шов между плотиной и понуром выполняют наклонным, в понур вводят уплотнения в виде гибких матов.

Жесткие понуры делают на плотных основаниях в виде бетонных и железобетонных покрытий из плит с уплотнениями в швах. Для предупреждения фильтрации сквозь трещины в плитах поверх них устраивают гидроизоляционные армированные битумные покрытия.

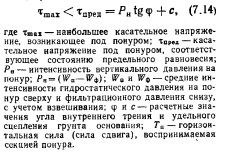

Анкерные понуры — это смешанная конструкция из гибкого и жесткого участков. Они представляют собой железобетонные плиты толщиной 0,4... 0,7 м, соединенные своей арматурой с арматурой нижней сетки фундаментной плиты (рис. 7.25). Водонепроницаемость железобетонных плит обеспечивается оклеечной или литой гидроизоляцией. Полная горизонтальная сдвигающая сила Т действует одновременно на анкерный понур и на плотину. Распределение этой силы между понуром и плотиной может быть установлено методом коэффициента сдвига и упругого слоя конечной глубины. Метод коэффициента сдвига применим в том случае, если на протяжении всей длины понура отсутствует состояние предельного равновесия, то есть соблюдается неравенство [103] (рис. 7.25, а):

Допускается принимать, воспринимаемую понуром, учитывают при проверке устойчивости плотины на сдвиг и при определении расчетного значения обобщенной силы предельного сопротивления.

Шпунты. Применяют стальные, железобетонные и деревянные шпунтовые. При одношпунтовом подземном контуре основным является королевый шпунт. Понурный шпунт устраивают обычно при анкерном понуре. К устройству водобойного перфорированного шпунта прибегают при специальном обосновании. Королевые шпунты забивают на глубину (0,5... 1,5) Н, понур- ные — от 2 до 0,5 Н, водобойные — на водоупор) шпунты находятся на расстоянии друг от друга меньшем, чем 0,75...! суммарной длины обоих шпунтов, то их эффективность резко надает. В водоупор шпунт должен быть забит на 2...3 м.

При соединении с фундаментной плитой плотины головы шпунтовых стенок следует заделывать в специальные шпонки с пластичной мастикой, размещенные в бетонном массиве фундамента.

Зубья, стенки, завесы применяют в тех случаях, когда устройство шпунтов невозможно (наличие валунов, скальных пород, стволов деревьев и др.). При строительстве их используют самые различные способы: открытый с креплением откосов и откачкой грунтовых вод; вибропогружение или подмыв пустотелых кольцевых свай; подводное бетонирование в траншеях и т. д.

Профиль водосливного тела. Выбор координат профиля тела водосливной плотины рассмотрен в главе 4.1. Конструктивно высокопороговые плотины делят на водосливы сплошного профиля (рис. 7.23, в, д) и пустотелой конструкции (рис. 7.23, а, б, г).

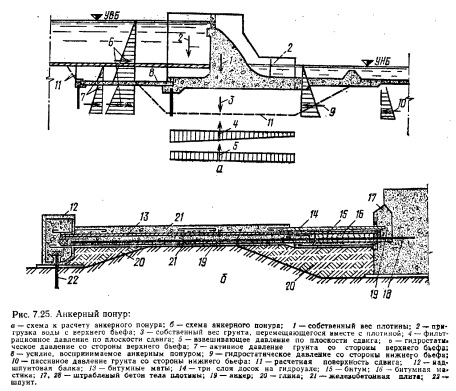

Водосливы сплошного профиля сооружают на скальных и нескальных основаниях. По конструкции тела они близки к гравитационным глухим плотинам. Для контроля за состоянием бетона в теле плотины, выполнения цементационных работ в основании и у верховой грани плотины, закладки контрольно-измерительной аппаратуры, а также для сбора и отвода фильтрационных вод, проникающих в тело плотины через напорную грань, устраивают галереи (рис. 7.26). Размеры галерей определяются их назначением. Если в галерее будут проводить строительные работы, то они имеют ширину не менее 2,5 м и высоту 3...3.5 м. Если такие работы не предусмотрены, то ширина галереи 1,2 м, высота 2 м, В галереях, расположенных ниже уровня воды в НБ, предусматривают принудительную откачку воды эжекторами (производительность 2...3 л/с). В галереи выводят трубы дренажей, расположенных под фундаментной плитой; на этих трубах устанавливают задвижки для управления работой дренажей и расходомерных устройств. Дренажная сеть в водосливных плотинах сплошного профиля такая же, как в глухих гравитационных плотинах (вертикальные дрены диаметром 15... 20 см, располагаемые через 2...3 м на расстоянии 2...4 м от напорной грани).

Если плотина сплошного профиля обладает излишней устойчивостью, то возводят водосливные плотины пустотелой конструкции [16]. Полости могут быть одно- и двухъярусные (рис.7.23,а, б). Последние устраивают в тех случаях, когда в период строительства через недостроенное тело приходится пропускать строительные расходы. Полости перекрывают сборными железобетонными балками, опирающимися на стенки контрфорсов, и затем монолитным бетоном. Различают плотины пустотелой конструкции с массивной фундаментной плитой (рис. 7.23,а; при песчаных и связных грунтах основания) и без массивной плиты под телом водослива, которую заменяют тонкой анкерной плитой (рис. 7.23,б; на полускальных основаниях), пригруженной гравийно-песчаным грунтом для повышения устойчивости плотины на сдвиг. Массивная фундаментная плита обычно имеет консоль со стороны ВБ, что позволяет уменьшить объем тела плотины за счет пригрузки ее водой, снизить удельные давления на основание, упростить пропуск строительных расходов через недостроенную плотину. Недостаток консольных фундаментных плит — необходимость их сильного армирования (до 5 кг арматуры на 1 м3 бетона). Со. стороны НБ также устраивают консоль фундаментной плиты, плавно переходящую в водобой и отделенную от него деформационным швом.

Марки бетона и их зонирование по объему бетонной кладки водосбросных плотин назначают так же, как для глухих гравитационных.

Верховой, низовой и средний (при наличии полостей в теле) участки фундаментной плиты высокопороговой плотины следует рассчитывать на местную прочность как контурные плиты. Рассчитав общую прочность секции плотины в продольном направлении, выполняют проверку сечений с учетом продольной арматуры и схемы ее расстановки по сечению. Фундаментные плиты низкопороговых плотин рассчитывают на усилия, полученные из определения общей прочности секции плотины. При большой неравномерности нагрузок и значительной разности в толщине отдельных участков фундаментной плиты применяют приближенные методы расчета [99, 30, 16]: плиту условно делят на продольные полосы, работающие как самостоятельные элементы и воспринимающие нагрузку, непосредственно приходящуюся на них; предполагают, что все эти полосы имеют один и тот же прогиб. Внутренние усилия в этом случае распределяются между расчетными полосами пропорционально их моментам инерции.

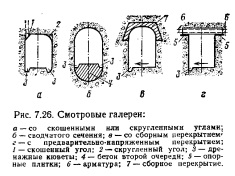

Быки водосливных плотин (рис. 7.27). Быки служат опорами затворов и мостов (служебных и транзитных); на них размещают подъемные механизмы затворов и строения, прикрывающие эти механизмы. В плотинах с развитыми консолями фундаментной плиты быки устраивают на всю длину этой плиты (вдоль по потоку): они должны выполнять роль ребер жесткости [99, 30, 16] (рис. 7.27,в). Именно быки сопротивляются главным растягивающим напряжениям, которые появляются в них от действия на сооружение нагрузок в направлении вдоль потока. Форма и толщина быков зависят от ряда факторов: технологических требований размещения пазов затворов, подкрановых путей, мостов; расположения выходов из галерей тела плотины и др. Со стороны ВБ быки имеют вертикальное или наклонное, удобообтекаемое водой ребро; для размещения мостов со стороны ВБ быки иногда имеют нависающую консоль. С низовой стороны бык делают обычно с уступом или с наклонным ребром, так как отметку его верха принимают на 1...2 м выше максимального уровня НБ. Мосты со стороны НБ устанавливают либо на консолях, либо на специальных эстакадах (рис. 7.27).

Первоначально при строительстве водосбросных плотин с небольшими напорами самыми распространенными были отрезные быки; для восприятия вертикальных и горизонтальных нагрузок их устраивали на свайных фундаментах (Карамышевская и Перервинская плотины на р. Москве). На скальных основаниях для предупреждения нарушения контакта скала — бетон применяли анкеровку быков в основание (Фархадский гидроузел). С развитием технического прогресса в плотиностроении от таких весьма трудоемких конструкций практически полностью отказались. Была разработана конструкция плотин с неотрезными быками; водосбросную плотину делили деформационными швами на секции, в пределах которых тело водослива и быки располагались на одной фундаментной плите; на границе секций быки делили швом на два полубы- ка [39].

Толщину быков d ориентировочно можно назначить по графику (рис. 7.27,г). Неразрезные быки на 1... 1,5 м тоньше разрезных вследствие того, что пазовый перешеек не может быть тоньше 1 ...1,5 м (рис. 7.27,а). Минимальная конструктивная толщина неразрезных быков 2...2,5 м. Остальные размеры можно принять с учетом следующих рекомендаций: а ~ 0,5 м;

На местную прочность быки и полубыки водосбросных плотин рассчитывают как консольные плиты, заделанные в фундаментную плиту или в водослив (в зависимости от наличия температурного шва между быком и телом водолива). Быки донных водосбросов рассчитывают на местную прочность как стойки рамы. Проверку прочности быков и полубыков и их армирование осуществляют по усилиям, полученным: для водосливных плотин — из расчета на местный изгиб быков и полубыков; для плотин с глубинными водосбросами — из расчета на общий изгиб секции с учетом усилий от местного изгиба быков и полубыков [99, 30]. В направлении вдоль потока быки работают как балки-стенки, в которых максимальные сжимающие напряжения от изгиба сконцентрированы в средней зоне, что позволяет ограничить в расчетах рабочее сечение быка треугольной зоной (рис. 7.27, в, сеч. I—I), имеющей основание на фундаментной плите, а наклонные отсекающие плоскости — под углом 45° к вертикалям, проходящим по границам быка. Растяжение в пазовых перешейках проверяют расчетом для двух возможных схем: а) когда по всей высоте перешейка напряжения в бетоне не превышают предела прочности на растяжение; б) когда в верхней ,части пазового перешейка напряжения в бетоне превышают предел прочности на растяжение.

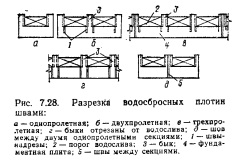

Разрезка плотины швами. Водосбросные плотины разрезают постоянными и временными деформационными швами для устранения неблагоприятных последствий, которые могут быть вызваны неравномерной осадкой плотины или температурными деформациями. Постоянные швы должны обеспечить независимые вертикальные и горизонтальные перемещения секций плотины. Временные швы являются строительными, разрезающими плотину на блоки бетонирования. Разрезку водосбросных плотин выполняют в большинстве случаев по быкам, чтобы избежать неравномерных осадок быков одного пролета и не допустить заклинивания затвора. Основные схемы разрезки водосбросных плотин на секции приведены на рисунке 7.28. Как правило, разрезку делают через 1—3 пролета. Максимальное расстояние между деформационными швами может достигать 40...50 м и более. При длине пролетов водосливных отверстий более 25 м необходимо предусматривать температурные швы (швы-надрезы). Их глубину доводят до фундаментной плиты (рис. 7.28,6, в). Для исключения навала одной секции на другую при неравномерных осадках ширину деформационного шва у гребня принимают равной 4...5 см, у фундаментной плиты 1... 1,5 см. Ширина швов-надрезов 1...2 см. Конструкции уплотнений швов (рис. 7.29) должны обеспечить их многолетнюю безотказную водонепроницаемость. Узкие швы- надрезы выполняют с помощью специальных опалубочных плит-оболочек или путем нанесения 2...3 наметов асфальтовой штукатурки на бетон первой очереди бетонирования. Сквозные швы (деформационные) обычно устраивают вертикальными плоскими (на глинистых грунтах для повышения устойчивости отдельных секций применяли их зацепление друг за друга вертикальными зубьями-ребрами). Температурные швы часто имеют изломы в плане.

Уплотнения швов подразделяются на вертикальные и горизонтальные, основные и дополнительные, а также контурные (рис. 7.29, а).

Размещение основных шпонок относительно напорной грани определяется минимальной температурой самого холодного месяца: при t 20°С это расстояние составляет 1...2 м, при ^Ср<—20°С — 2...2,5 м. Вертикальные швы (температурно-осадочные и температурные) оборудуют асфальтовыми, резиновыми или полимерными шпонками (рис. 7.29,6). Асфальтовые шпонки малых размеров (от 15x15 до 30x30 см) предпочитают делать в температурных швах; средние (от 40X40 до 60x00 см) — в швах шириной до 5 см; большие (80х Х150 см) —в швах шириной 10 см и более. Защитные шпонки-диафрагмы предназначены для предупреждения утечки мастики из основных шпонок при сжатии шва. Их выполняют на расстоянии 0,3...1,5 м с каждой стороны основной шпонки из цветных металлов, оцинкованного железа, полимерных материалов и резины. Шпонки заполняют специальными мастиками, предусматривают их электропрогрев в шве и устройства для пополнения мастики в шпонке в период эксплуатации. На расстоянии 1,5...2 м от основных шпонок делают дублирующие их дополнительные шпонки, которые вступают в работу в случае выхода из строя основных (растрескивание, возникновение течей и др.). Для контроля за работой шпонок устраивают специальные смотровые колодцы размером 80x120, 100X150 см. При выходе из строя основных и дублирующих ШПОНОК КОЛОДЦЫ могут быть переоборудованы в шпонки. Смотровые колодцы выполняют роль дренажа для отвода воды, профильтровавшейся через шов и бетон.

Горизонтальные шпонки изготавливают из нержавеющих материалов (рис. 7.29, в), уложенных по битумным матам и залитых мастикой. Контурные шпонки рассмотрены в главе 7,2.

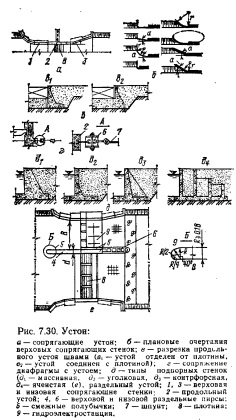

Устои. Различают сопрягающие и раздельные устои (рис. 7.30). С помощью первых водосбросная плотина сопрягается с грунтовой или берегом (береговой устой). Раздельные устои (раздельные стенки) отделяют водосбросную часть плотины от глухой или от здания гидроэлектростанции. Устои должны обеспечивать благоприятные условия подхода потока к водосливу и плавное бессбойное растекание его в НБ; предупреждать возникновение размывов дна, берегов и тела грунтовых плотин в обоих бьефах; обеспечивать надежное в фильтрационном отношении сопряжение бетонной плотины с грунтовой (или с берегом).

Сопрягающий устой включает три сопрягающие стенки (верховую, продольную, низовую) и противофильтра- ционный элемент (шпунт, диафрагму, стенку). Верховые стенки формируют поток на подходе к водосливу и могут иметь самую различную форму в плане (рис. 7.30,6). В вертикальной плоскости их выполняют в большинстве случаев постоянной высоты (высокими) или «ныряющими». Для низкопороговых плотин верховые стенки устраивают криволинейными в плане, обеспечивающими плавные подходы. При устройстве ныряющих стенок необходимо усилить крепление на откосах; они менее благоприятны с точки зрения обходной фильтрации. Низовые сопрягающие стенки делают либо в одной плоскости с продольной частью устоя, либо с расширением в плане (а от 6...8 до 10...120). Продольная часть устоя чаще всего объединена с береговым пролетом плотины в одну конструкцию (рис. 7.30, а). На скальных и гравелисто-песчаных основаниях устой может быть отделен от плотины деформационным швом (рис.7.30,в). Часть грунтовой плотины или берега, примыкающую к устою, выполняют с уширенной в плане нлощадкой для обеспечения производства ремонтных работ, выезда транспорта и кранов, размещения шандорохранилищ. Длина этой площадки по фронту плотины равна 1,5...2,5 длины водосливных пролетов. Верховую и низовую сопрягающие стенки конструктивно выполняют в виде подпорных стенок. Различают массивные, уголковые, контрфорсные и ячеистые (с днищем и без днища) подпорные стенки (рис. 7.30,6). Стенки и их фундаментные плиты разрезают деформационными швами на секции длиной 20...30 м.

При выполнении противофильтра- ционных мероприятий (шпор) весьма важно обеспечить надежный контакт между тыловой гранью устоя и грунтом засыпки (рис. 7.30, г). В последнем должны полностью отсутствовать фильтрационные деформации, грунт засыпки должен быть тщательно уплотнен. Тыловую поверхность устоя для улучшения прилеганшг грунта делают слабонаклонной с заложением 1 : 10.

Раздельные устои (между водосбросной плотиной и зданием ГЭС) включают смежные полубыки плотины и ГЭС и раздельные пирсы с верховой и низовой сторон (рис. 7.30, е). Длина части раздельной стенки между плотиной и ГЭС может быть ограничена суммарной длиной водобоя и горизонтальной части рисбермы. Полную длину раздельного устоя устанавливают по результатам модельных гидравлических исследований, она составляет от 300 до 1500 м. При размещении на устое опор ЛЭП и другого оборудования его ширина может достигать (0,17... 0,20) В, где В — ширина потока на подходе к зданию ГЭС. Для улучшения условий обтекания лобовую грань устоя очерчивают по круговой, эллиптической или лемнискатной кривой [107].

Застенные дренажи, располагаемые в грунтовых засыпках устоев обычно выше уровня меженных вод, предназначены для организованного отвода фильтрационных вод; понижения отметок уровня депрессионной кривой и уменьшения гидростатического давления на стенку; снижения до минимума перепада уровней воды в грунтовой засыпке при колебании уровня воды в НБ. Допускается затопление устья дренажа в паводковый период.

Расчеты фильтрации в обход устоев рассмотрены в главе 2, 3.

Глубинные водосбросные отверстия. Их выполняют в теле плотины с круглым или прямоугольным сечением отверстия. Размеры отверстия устанавливают гидравлическими расчетами с учетом существующей стандартизации (см. гл. 4.1). Для плотин высотой более 70 м по условиям их прочности ширина отверстия не должна превышать 50 % расстояния между постоянными межсекционными швами, для плотин ниже 70 м — 60 % этого же расстояния. Чтобы увеличить пропускную способность, входным отверстиям следует придавать плавные очертания. На выходном участке площадь выходного отверстия уменьшают для улучшения гидравлических условий и сокращения размеров затворов. Ось водосброса, как правило, назначают прямолинейной в плане. Высотное положение и наклон оси оголовка водосброса принимают из -конструктивных соображений и с учетом диапазона колебаний уровней в ВБ. Для предупреждения воронкообразования отверстие заглубляют под уровень на глубину большую, чем величина минимального заглубления. Если камера затворов размещается в начальной или средней части водосброса, необходимо предусматривать подвод воздуха за затворы. По всей длине тракта глубинного водосброса следует выполнить прогноз кавитации и при необходимости предусмотреть соответствующие противокавитационные мероприятия (см. гл. 4.3). Вопросы размещения затворов и гидромеханического оборудования рассмотрены в главе 9.5, особенности конструктивного оформления концевых участков глубинных водосбросов— в главе 4.4. В некоторых случаях выполняют высокопороговые плотины с комбинированными водосбросами (рис. 7.23, д), которые имеют входные глубинные отверстия с движением потока по криволинейному потолку галереи (по дну, после уступа по транзитным потокам, движутся воздух и аэрированный поток) в теле плотины. После выхода из тела плотины поток движется по лоткам низовой гра^ ни как при поверхностном переливе.

Устройство нижнего бьефа. Основные вопросы проектирования устройства НБ водосбросных плотин рассмотрены в главе 4.4.

Расчет водобойных плит сводится к определению их толщины из условия недопущения всплывания в увязке со схемой разрезки плиты водобоя швами и действием всех сил. Кроме того, определяют устойчивость плит на опрокидывание и сдвиг. Силовое воздействие рассчитывают как по соответствующим рекомендациям [30, 71, 99 ], так и на основании данных модельных гидравлических исследований.

При определении толщины крепления гидродинамические нагрузки прикладываются статически. С учетом сказанного толщину плит определяют по условиям недопущения трех видов перемещений [71]: вертикального поступательного подъема плиты при поворота относительно верховой или низовой граней плиты при горизонтального сдвига по поверхности подстилающего грунта при наличии гасителей энергии при

Последнее условие содержит в себе некоторый запас, так как оно предполагает, что существует вероятность одновременного действия на плиту наименьшей Рв и наибольшей Рг нагрузок, то есть коэффициент взаимной корреляции между пульсациями вертикальной и горизонтальной нагрузок равен — 1, что может случаться крайне редко. Техника выполнения расчетов водобойных плит подробно рассмотрена в специальной литературе [71, 85].